東京大学 先端科学技術研究センター

先端アートデザイン分野

シニアリサーチフェロー

神﨑亮平

お知らせ

- 子ども自然探究教室を先端研において開催します。小学校中学年以上を対象に募集中です(2025年11月15日(土)(締め切りました)

- 大阪万博での「利他の蓮華」の展示・ギャライートークは無事終了し、和歌山県立博物館で展示中です。

イタリア館のメインホールで「利他の蓮華」の展示(2025年7月26日) - 大昆虫展(東京スカイツリータウン)で子ども実験科学教室を開催(2025年8月12日)。

- 2025年3月22日(土)と3月29日(土)に子供自然探究教室を開催しました。今回は人の筋の活動(筋電位)を測るアンプを製作し、その信号をつかってチョロQやロボットカー、ドローンをうごかすプログラミングを行います。先端研の見学もおこないました。

- 昆虫の感覚・脳・行動のデータベース。昆虫のことをしりたいかたはぜひ!

- 「高野山会議2024」の開催(7月10日(水)ー13日(土)@高野山金剛峯寺)

- 国際昆虫学会 ICE2024で基調講演(2024年8月25-30日@京都国際会議場) ICE2024開催趣意書

- 橋本市「岡潔数学体験館」名誉館長を拝命(2024年4月12日)

- 子供実験科学教室を開催しています

教育研究理念

人間中心から自然中心への視座転回

自然を利用し恩恵を受けるだけではなく、人も自然の一部であることを感じ、これまでの人間中心の視座(human-centered) から自然を中心とする視座 (nature-centered) に転回し、自然と調和し共存する科学技術の創造が求められています。視座を転回するうえで生物知能の研究は重要となります。そのような研究から人には見えない世界のあることを知ることができ、人が考えた課題解決以外に、自然から生まれた課題解決法のあることを知ることができます。またそのような視座転換から、あらゆるものには意味があり、人も自然の一部であり、関係性のなかで生かされていること、利他のこころに気づくことになります。

実施プロジェクト

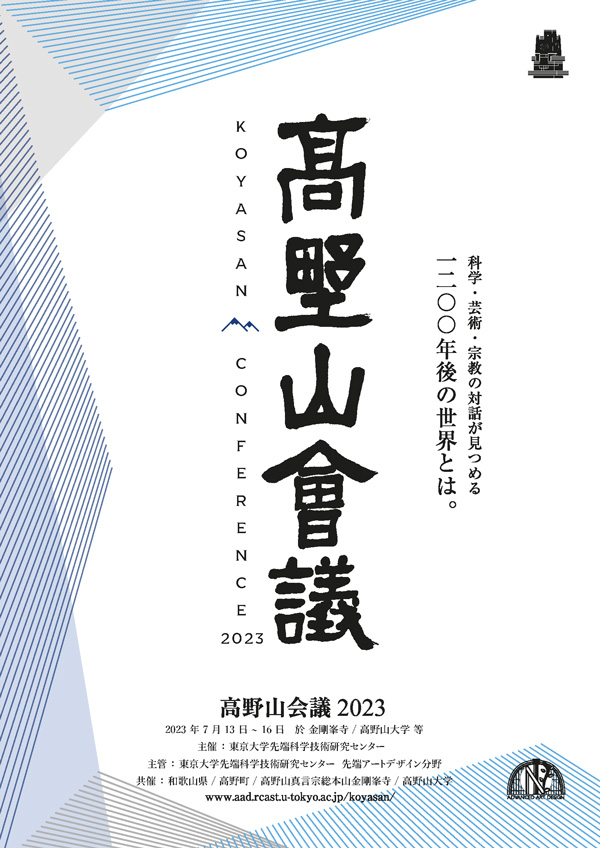

「高野山会議」

「高野山会議」は、科学・芸術・哲学・宗教などさまざまな分野の人々、そして地元の人々が一堂に会し、1200年後の世界を見据え、自然と協調・共存し、人間性や倫理性あるよりよい未来のかたちを考え実践していくことを目的に設立されました。本会議は毎年、1200年後まで継続して開催される。東京大学先端科学技術研究センター(先端研)が主催し、先端研先端アートデザイン分野が主管、高野山金剛峯寺、高野山大学、和歌山県、高野町、橋本市、かつらぎ町の共催で開催されます。本会議のファウンダーであり、主幹を務めています。

マンダラプロジェクト

先端研先端アートデザイン分野と高野山大学は、「マンダラプロジェクト」を設置し、約1200年前に弘法大師空海が体得した世界観を、科学者・芸術家・デザイナー・哲学者・宗教家などさまざまな背景をもつみなさんで対話し、議論し、そして瞑想(自然と一体化した瑜伽の境地)することで、自然とつながることの大切さ、”いのち”の大切さに気づき、人本来の「こころ」で、Well-Beingな社会を構築するための実践と発信を続けています。先端研の責任者を

先端アートデザイン分野(AAD)

人間中心の視座から、人も自然の一部であり、あらゆるものの関係性から”人は生かされている”という「自然中心」の視座に転回することが、複雑に変化する社会では必要となります。自然中心の視座からインクルーシブで多様な社会の構築に向け、科学・芸術・哲学・宗教など多様な立場からの対話を通して人間性・倫理性ある社会の構築への具体的な提案と実践を目指しています。本分野の研究統括を務めています。

AAD活動例

JSTさきがけ「生体多感覚システム」

生物の感覚システムの総合的研究のプロジェクトです。本研究領域は生体感覚システムの研究者だけではなく、芸術家やデザイナー、障害をもつ方々の当事者研究をも包摂し、感覚と脳と身体(行動)に係る統合的な理解と社会への貢献を目指しています。本事業の研究総括を勤めています。

JST次世代人材育成事業 STELLA 「次世代科学技術チャレンジプログラム」

本事業では、科学技術イノベーションを牽引する次世代の傑出した人材を育成するため、初等中等 教育段階(小学校高学年~高校生)において理数系に優れた意欲・能力を持つ児童生徒を対象に、そ の能力の更なる伸長を図るSTEAM教育を中心とした多様な育成プログラムの開発・実施を支援しています。本事業の推進委員会委員長を勤めています。

「生物知能」の 研究概要

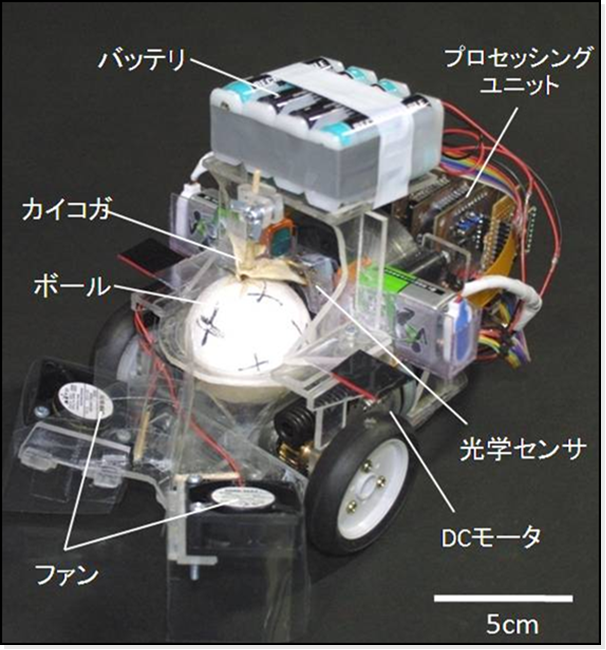

生体-機械融合システム

生物は自然環境との相互作用により、環境と調和し共存する適応能力(生物知能)を獲得しました。生物が進化させたこのような機能を明らかし活用することで、これまでの人の知能により生み出してきた科学技術とは異なる生物知能による新しい科学技術の方法を提供することになります。生物と機械を融合し未解決の課題が解決できることを示すことで、生物知能を活用した新しい科学技術の道が拓かれることになります。

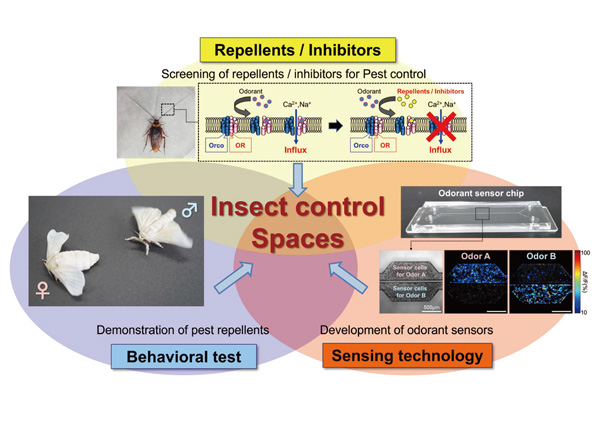

社会連携研究部門 昆虫制御空間デザイン

五感のセンサーのなかでは匂いセンサーは未だに適切な感度や選択性を持ったセンサはありません。昆虫はきわめて高感度で選択性の高い優れた鼻をもっています。その実体は、触角の嗅覚受容細胞がもつタンパク質(嗅覚受容体)です。この嗅覚受容機能を再現して活用することで高感度・高選択・リアルタム性をもつ匂いセンサの開発を進めています。