実験班

昆虫の世界と人の世界

昆虫の行動のしくみを調べる実験、生物電気を調べ、チョロQ・ドローンを動かす実験、スクラッチでドローンを飛ばす実験をしよう!

8月12日(月)夜 講義:昆虫の世界と人の世界

8月13日(水)9:00-13:30

実習①:カイコガのフェロモンでおこる行動のしくみを調べよう

実習②:昆虫の生物電気を測ってみよう

実習③-1:実習③-1:人の筋電位の信号でチョロQを動かしてみよう

実習③-2:人の筋電位の信号でドローンを動かしてみよう

実習④:Scratchでドローンを動かしてみよう

実習①:カイコガのフェロモンでおこる行動のしくみを調べよう

カイコガのオスがメスを探す行動から、実験を通して、

以下の問1から問6までを考えてみましょう。

問1.カイコガのオスはメスをどのような感覚を使って探すのでしょう.それを明らかにする実験を考えてみよう.

問2.フェロモンの“匂い”の感覚器はどこでしょう.それを明らかにする実験を考えてみよう.

問3.匂いには匂いとしてわかるにものとわからないものがあることはどのような実験からわかるでしょう.実験2と実験3から考えてみよう.

問4.フェロモンはメスのどこから出ているだろう?

問5.匂い源を探す時になぜ「ジグザグクルリン」の歩行パターンをとるかを考えてみよう.

問6.頭部,胸部,腹部にある脳(神経節)は 行動をおこす上でど

んな役わりをしているのでしょう.実験6を参考に考えてみよう.

①カイコガのオスはメスどの感覚を使って探すかを調べる

問1 カイコガのオスはメスをどのような感覚を使って探すのでしょう.それを明らかにする実験を考えてみよう.

オスのカイコガはメスと近づけると、はばたきならがジグザグに歩いてメスを探す行動を示します。

実験1.メスをガラスの容器に閉じ込めます。カイコガが閉じ込められているときは、オスは反応しません。容器のふたをとるとしばらくしてオスは反応してメスを探し始めます。この実験から問1を考えてみましょう。

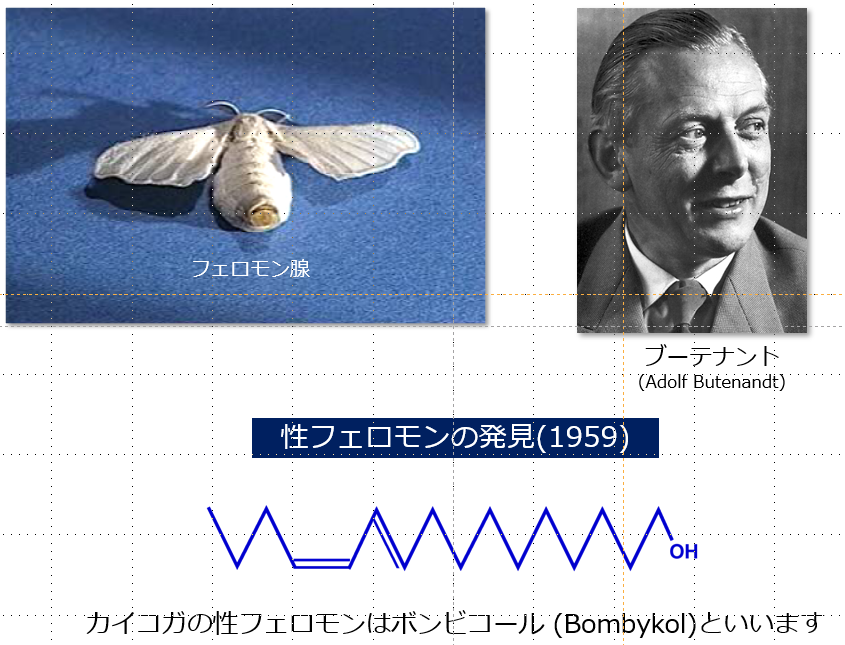

カイコガのメスはおしりにあるフェロモン腺から性フェロモンを放出します。この物質がオスを興奮させ、羽ばたきながらジグザグに歩いてメスを探す行動を引き起こしていたのです。フェロモンの成分は、ブーテナントによって1959年にはじめてその化学構造が明らかにされたのです。

カイコガのメスはおしりにあるフェロモン腺

②フェロモンの感覚器を調べる

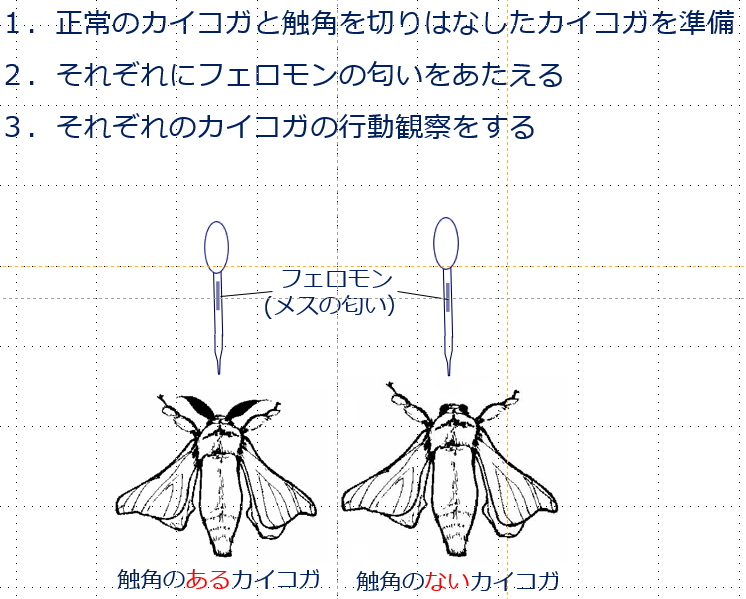

問2 フェロモンの“匂い”の感覚器はどこでしょう.それを明らかにする実験を考えてみよう.

実験2.触角のある正常のオスカイコガと触角を切り取ったオスカイコガをフェロモンで刺激してみましょう。

触角のあるカイコガは羽ばたきながら歩行を始めますが、触角のないカイコガはまったく動きません。この実験からなにがわかったでしょう?

③フェロモンのにおいをかいでみよう

問3 匂いには匂いとしてわかるにものとわからないものがあることはどのような実験からわかるでしょう.実験2と実験3から考えてみよう.

実験3.フェロモンの匂いをかいでみよう。

④フェロモンを抽出する

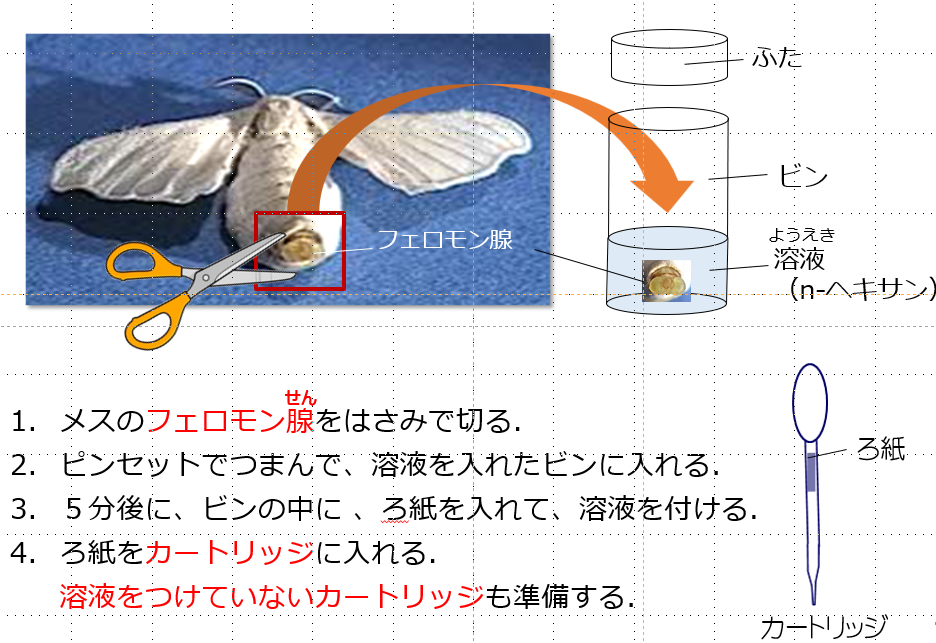

問4. フェロモンはメスのどこから出ているだろう?

実験4.フェロモンを抽出してみよう。フェロモン腺を切り取ってヘキサンでフェロモンを抽出してみましょう。抽出溶液でカイコガのオスの触角に刺激を与えてみましょう。

⑤カイコガのオスがメスを探す行動のしくみを探る

問5.匂い源を探す時になぜ「ジグザグクルリン」の歩行パターンをとるかを考えてみよう.

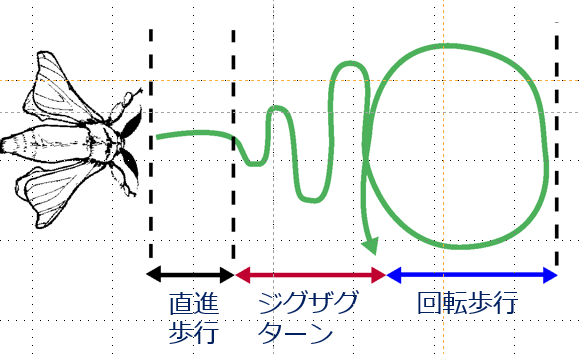

実験5.カイコガの触角にフェロモンをパフ状に吹きかけてみよう。フェロモンの一瞬の刺激によって、カイコガは直進、ジグザグターン、そして回転歩行という一連のパターン化された行動を示します。この一連のパターンのことを「ジグザグクルリン」といいます。刺激がある間は直進し、刺激がなくなるとジグザグターンから回転に移っていきます。ジグザグターンの回転のおおきさはターンごとに大きなって行きます。そしてこのプログラム化された行動は、フェロモンの刺激ごとにはじめからくりかえされるのです。

⑥カイコガのオスがメスを探す脳のしくみを探る

問6.頭部,胸部,腹部にある脳(神経節)は 行動をおこす上でどんな役わりをしているのでしょう.実験6を参考に考えてみよう.

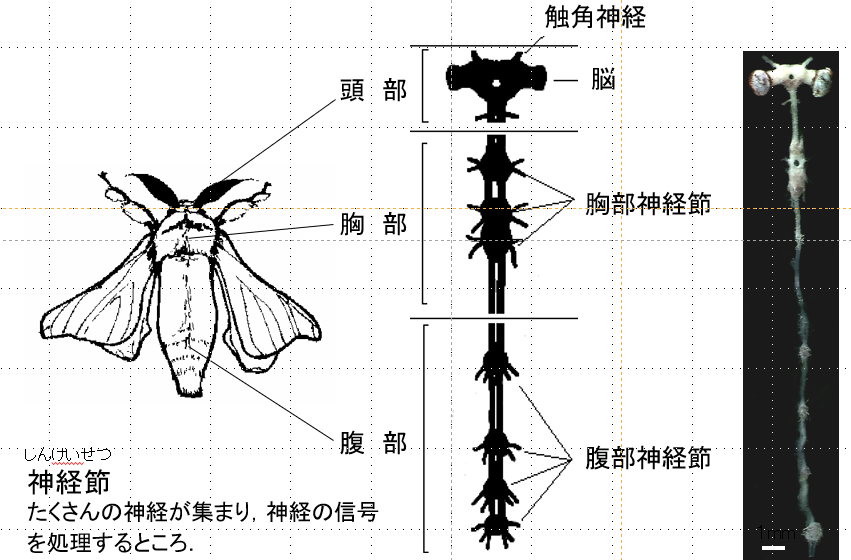

昆虫の体は頭部・胸部・腹部からなりますが、それぞれに神経節がありそれらがつながり神経系ができています。

神経節は、たくさんの神経細胞からなり、神経の情報処理をおこなる神経回路からできています。

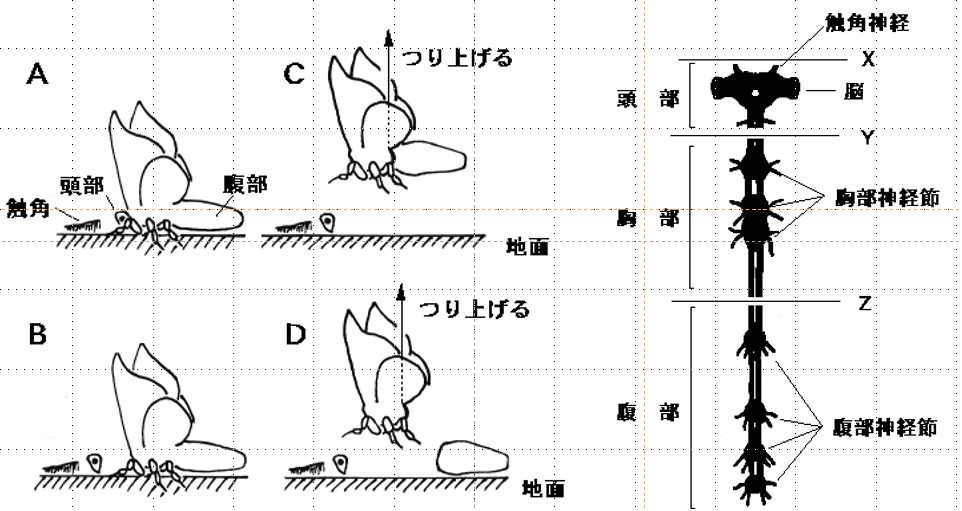

実験6.カイコガの神経系(右図)の役割を調べるためにフェロモンで刺激をしてカイコガが羽ばたき・歩行している状態で、

A:触角を切除します。神経系の図のXのところで切断されます。

(カイコガは羽ばたき・歩行を続けます。)

B:頭部を切除します。神経系の図のYのところで切断されます。

(脚が地面についていると動きませんが、脚が地面から離れると羽ばたきや脚の動きがみられます。)

C:カイコガの脚を地面から話します。

(脚が地面についていると動きませんが、脚が地面から離れると羽ばたきや脚の動きがみられます。)

D:腹部を切除します。神経系の図のZのところで切断されます。

(脚が地面についていると動きませんが、脚が地面から離れると羽ばたきや脚の動きがみられます。)

この実験の詳細は以下のビデオでご覧ください。

実習②:昆虫の生物電気を測ってみよう

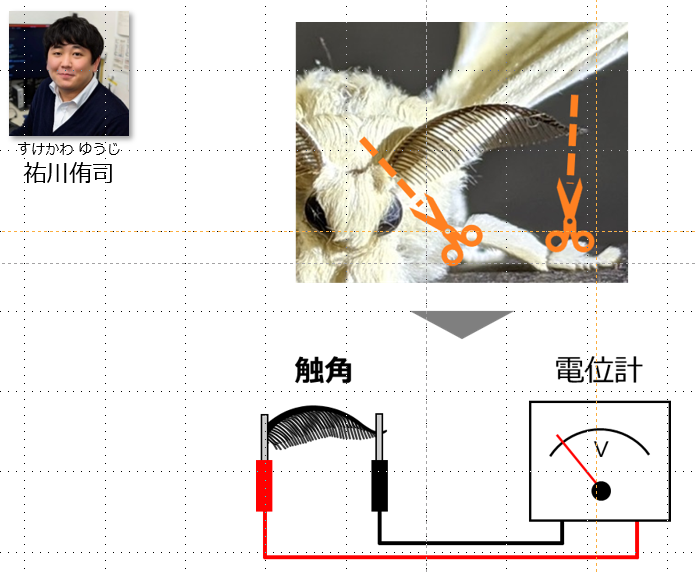

オスのカイコガの触角を基部から切り取ります。切り取った触角の先端も少し切り取り、触角の基部と先端に電極を取り付けます。それによって、触角にある匂いセンサ(嗅覚受容細胞)が反応性して生物電気(ここでは触角電位)を計測することができます。

小型ドローン(TELLO)にオスカイコガの触角を左右に2つ匂いセンサーとして搭載しました。メスのフェロモンの匂いに反応してメスに向かってドローンは飛行しました。

(ドローン製作・提供:祐川侑司)

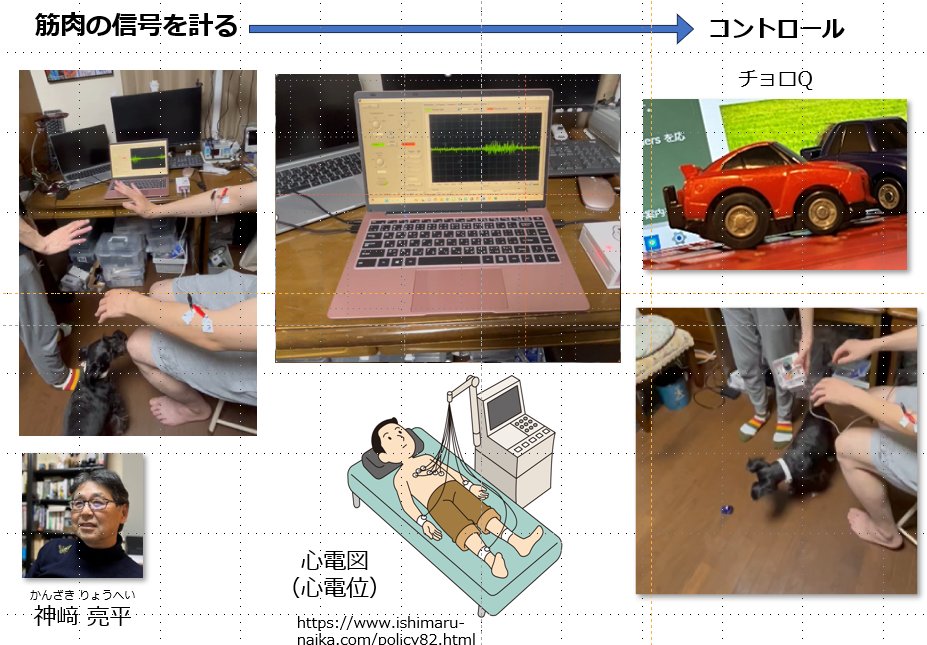

実習③-1:人の筋電位の信号でチョロQを動かしてみよう

昆虫も人もすべての動物は電気(生物電気)を発生します。筋肉が活動するとき、神経が活動するときこのような電気が発生します。みなさんの腕の筋肉からその信号(筋電位)を計ってみましょう。そして、その信号を使って、チョロQやドローンをコントロールしてみましょう。

このような技術は、事故によって体が不自由になり車いすの生活を余儀なくされたかたの支援としても使われています。

どのような使い方が可能か考えてみましょう。

筋電位を計ってみよう

筋電位をPCで見てみよう

筋電位を計っ筋電位でチョロQを動かしてみよう

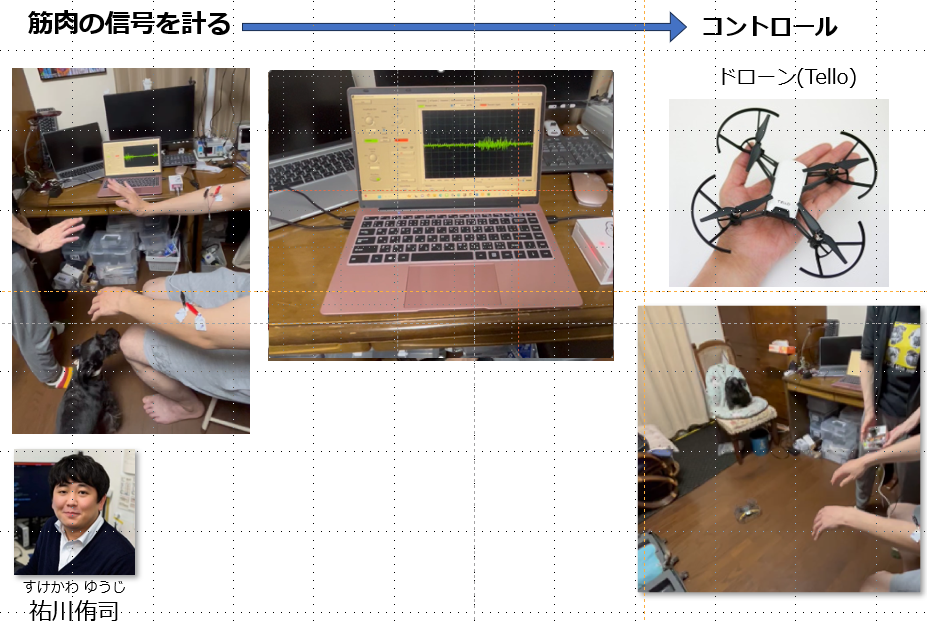

実習③-2:人の筋電位の信号でドローンを動かしてみよう

チョロQだけではなく、ドローンのコントロールにも使うことができます。電動車いすのコントロールにも使うことができます。

筋電位でドローンをコントロールしてみよう

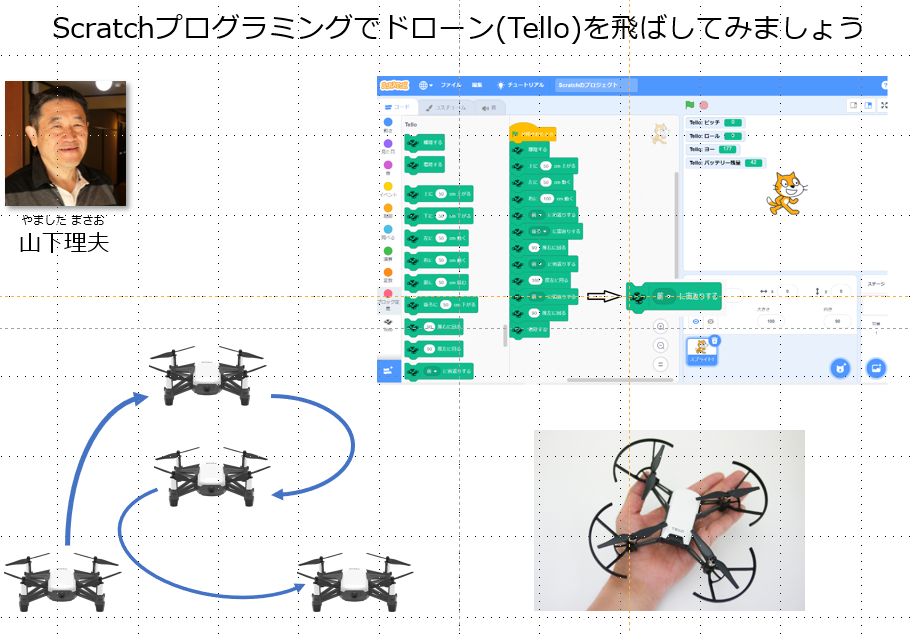

実習④:Scratchでドローンを動かしてみよう

ドローンはリモコンを使ってコントロールするのが一般的ですが、プログラムを自身でつくってそのプログラムによってドローンを思いのままにコントロールすることも可能です。ここでは、Scratchというブロックを組み立てていくことでプログラムを作っていくことのできる、直観的にとってもわかりやすい方法でプログラムを実際に作って、ドローンのコントロールをしてみましょう。