WAの芸術とデザイン-継承と変換

セッションタイトル

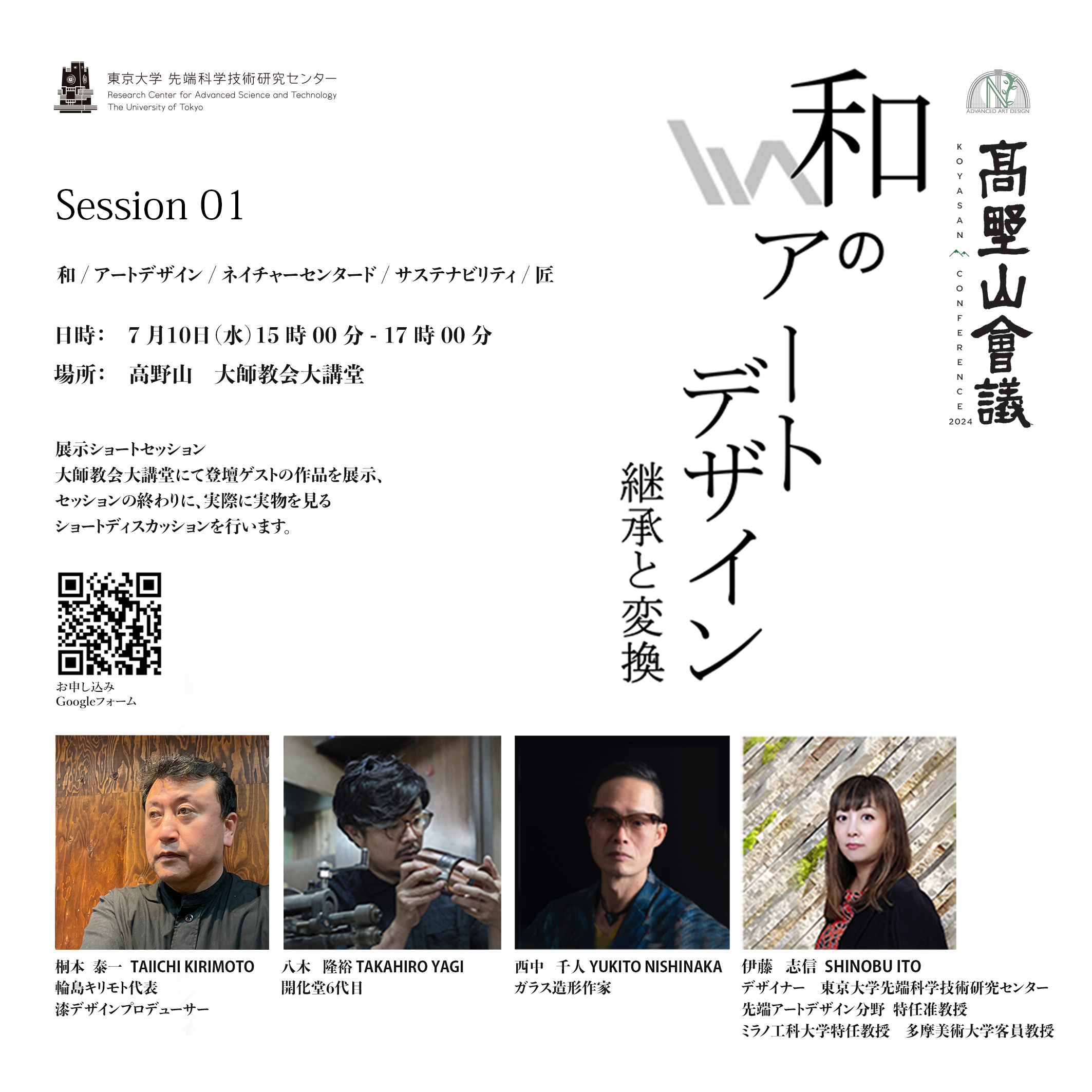

「WAの芸術とデザイン ー継承と変換ー」

日 時:7月10日(水)15:00-17:00

会 場:大師教会大講堂

キーワード

和、アートデザイン、ネイチャーセンタード、サステナビリティ、レジリエンス、匠

オーガナイザー

伊藤志信 東京大学先端科学技術研究センター 先端アートデザイン分野 特任准教授

「1200年後の世界」との関わり

1200年後の私たちの環境と生活、文化はどう変わっているくのか。それは、産業革命以降の100年余を 総括して、我々の世界を変革する持続可能な開発や、今後の私たちの思想とその行動が反映されていくだろう。芸術デザインという視点を通して、物質中心の拡張主義から解き放たれた、日本の新たな芸術の方向性 を考察する。

セッションの概要

1200年後の私たちの環境と生活、文化はどう変わっているくのか。それは産業革命以降の100 年余を総括して、我々の世界を変革する持続可能な開発や今後の私たちの思想とその行動が反映されていく事でしょう。アートデザインという視点を通して、物質中心の拡張主義から解き放たれた日本の新たな文化の方向性を考察することは今後の重要課題です。宗教観と芸術とデザイン、工芸と匠 によるサステナビリティ、レジリエンスとは、アートデザインの現在と未来において、消えゆくもの、消えざるものとは、 私たちが残していかなければいけない美とその精神性は何でしょうか。 日本発のアートとデザインのメッセージを更なる未来に繋げることが目的です。

その中で注目されるのが、匠の思考性、手とコミュニケーションから生み出される伝統技術やそれを活かし、伝統と革新性が融合したアートデザイン思考です。 昨年度のセッションでは、木桶の技術で伝統工芸からアートまで広く制作をする匠、中川周士氏が伝統技術と芸術/デザイン/建築の融合の重要性、 自然の造形に学び、それを活かした自然と人間の智の融合が必要であるという事を講義しました。 また、欧州における日本のアートデザイン研究の第一人者で、AADアドバイザーある Rosella Menegazzo氏 が事例を紹介し、過去から現代までの日本のアートデザインの素晴らしさ、世界に与える影響力について講義しました。伊藤志信特任准教授 が、海外での経験から日本と西洋の文化とアートデザイン比較を行い、日本の美の特徴や特異性について講義しました。本年度は3名の登壇者をお呼びしております。輪島キリモト代表である桐本奏一氏は、石川県輪島市生まれ。今年の能登半島地震の被災者でもあります。七代にわたって木と漆の仕事に携わってきた桐本家に帰郷後、弟子修行を行い、デザイン提案、漆器監修等を行い、代表就任後に商号を「輪島キリモト」とし、多くの産地内の職人達と交流しながら、木工製品や漆の器、小物、家具、建築内装材に至るまで、木と漆が今の暮らしにとけ込むさまざまな可能性に挑戦しています。八木隆裕 氏は、京都、茶筒の開化堂の6代当主です。創業当時より作り続けてきた茶筒の技術習得に励む傍ら、B to BからB to Cへと客層を導き、国内のみならず海外へと積極的に展開、世界のお茶関係からデザイン、インテリアへと領域を拡大しています。ガラス造形作家の西中千人氏は命の煌めき・再生・永遠の循環をテーマに、古の日本の美にインスパイアされたガラス表現を追求し、代表作は金継の美意識を礎とした「ガラスの呼継」と 宇宙と命のつながりをメッセージとしたアート空間です。 近年は持続可能な社会の実現を提言するアートに取り組んでいます。

登壇者

桐本泰一 輪島キリモト 代表

八木隆裕 開化堂 代表

西中千人 ガラスアーティスト

スケジュール

1500-1505 イントロダクション 伊藤志信(ファシリテーター)

1505-1530 桐本奏一

1530-1555 八木隆裕

1555-1620 西中千人

1620- 1645 ディスカッション

1645 展示作品ディスカッション 展示の前で各自5分ずつ

登壇者プロフィール

伊藤 志信(ITO Shinobu)

デザイナー。ミラノ工科大学特任教授、多摩美術大学客員教授、東京大学先端科学技術研究センター特任准教授。プロダクトから空間、先行開発まで多岐にわたるデザインを行い、数多くの作品を発表、また空間やプロダクトデザインのコンサルタントを行っている。世界各地の展示会に参加、多くの媒体に作品が掲載されている。”Woman Made_great woman designers” 掲載。IF design/独、ゴールデンコンパス/伊、Reddot Award/独、等の国際デザイン賞を受賞。2019年の空間作品により「Mastro d’arte della pietra」の称号を授与する。

桐本 泰一 (KIRIMOTO Taiici)

石川県輪島市生まれ。筑波大学卒業。コクヨ株式会社勤務後、200年以上七代にわたって「木と漆」の仕事に携わってきた輪島の桐本家に帰郷。木地業の弟子修行を行い、デザインと造形提案、漆器監修等を行う。代表に就任後、商号を「輪島キリモト」とし、多くの産地内の職人達と交流しながら、木工製品や漆の器、小物、家具、建築内装材に至るまで、木と漆が今の暮らしにとけ込む様々な可能性に挑戦している。 2018年第2回三井ゴールデン匠賞グランプリ受賞。(216)

八木 隆裕 (YAGI Takahiro)

京都、茶筒の開化堂6代目。創業当時より作り続けてきた茶筒の技術習得に励む傍ら、BtoBからBtoCへと客層を導いた。国内のみならず海外へと積極的に事業を展開、世界のお茶関係を中心に、デザイン、インテリアへと領域を拡大しているる。京都の伝統工芸を担う若手後継者によるプロジェクトGO ONを結成し、国内外で伝統工芸を広める活動を行う。Victoria&Albert museum、パリ装飾美術館、コペンハーゲンデザインミュージアム等に収蔵されている。京都精華大学特別協同研究員。

西中 千人 (NIAHINAKA Yukito)

カリフォルニア美術大学で彫刻とガラスアートを学ぶ。「命の煌めき・再生・永遠の循環」をテーマに、古の日本の美にインスパイアされたガラス表現を追求。代表作は金継の美意識を礎とした「ガラスの呼継」と 宇宙と命のつながりをメッセージとしたアート空間。 近年は持続可能な社会の実現を提言するアートに取り組む。 リサイクルガラスによる世界初の枯山水「つながる」を2019年京都法然院に奉納。「未来の伝統を今、作る」を哲学として活動。