| TOP |

「高野山会議」の主宰 「高野山会」関係情報

科学・藝術・哲学・宗教などさまざまな分野の人々、そして地元の人々が一堂に会し、1200年後の世界を見据え、自然と協調・共存し、人間性や倫理性あるよりよい未来のかたちを考え実践していく「高野山会議」を主宰しています。「高野山会」関係情報

「マンダラプロジェクト」セミナーシリーズの開催 セミナースケジュール

科学・藝術・哲学・宗教関係者や企業のみなさんと、セミナーによる話題提供を通して、自然と調和する世界についての議論を展開しています。

(キーワード:利他、理性と感性、自律分散、デザイン、人工知能(AI)、生物知能、密教、空海、DAOなど)

参加ご希望のかたは、「セミナースケジュール」をご覧ください。

未来をになう子供たちのための自然探究・実験科学教室の開催 これまでの実施例

1つの答えを求めるのではなく、多様な答えを探究できる子供たちがたくさんうまれることに少しでも貢献できればとプログラムを企画しています。

JST次世代人材育成事業「次世代科学技術チャレンジプログラム」(STELLA)も進めています。

|

| 最新のお知らせ (2024.1.13) |

■ 1月17日(水)夜10:00からBSテレ東「居間からサイエンス」に登場します。

■ 12月27日(水)に「マンダラプロジェクト」についての現状の説明、お協力のお願いの説明会

■ 12月8 日(金)午後9:05からの「NHK『ビヨンド』・ファーブル~200年後の「新・昆虫記」」に

登場します。

■「高野山宣言2023」を「高野山会議2023」最終日に金剛峯寺宗務総長、和歌山県知事、高野町長、

高野山大学長と連名で発出。

■ 日経サイエンス9月号( 7月25日発売)特集:昆虫の知能 で研究紹介されます。

■先端研主催「高野山会議2023」(2023年7月13日(木)~16日(日)開催・参加(無料)情報

■第97回高野山夏期大学に招待いただき講演します(2023年8月6日(日))

■NHK ヒューマニエンス HUMANIENCE40億年のたくらみ「”虫”地球のもうひとつの主人公」に出演

■「高野山会議」、「先端アートデザイン分野」のプロモーションビデオはこちらでご覧いただけます。

(これまでの「お知らせ」はこちらをご覧ください)

|

| 研 究 |

生物知能から学ぶあたらしい課題解決法

生物は環境との相互作用により進化し、環境と調和し共存する能力(生物知能)を獲得しました。これは人工知能(AI)とは異なり、自然から生まれた、自然に優しい課題解決法です。地球環境には、私たちがまだ気づいていない価値ある物理化学的情報に満ちています。昆虫をはじめとする生物は、そのような人類がまだ価値を見出せていないモノやコト(見えない世界)に価値を見出し、様々な課題を解決しています。その中には、匂いの検出や探索のように、現代の科学や技術でも未解決な課題もあります。生物が進化を通して自然との関係から獲得したこのような能力(生物知能)から、自然界に潜むあたらしい価値を見出し、それを活用することは、自然に優しい、自然と協調した課題解決法や科学技術を開拓するうえできわめて大切と考えています。

|

人間中心から自然中心への視座転回

自然を利用し恩恵を受けるだけではなく、人も自然の一部であることを感じ、これまでの人間中心の視座(human-centered) から自然を中心とする視座

(nature-centered) に転回し、自然と調和し共存する科学技術の創造が求められています。視座を転回するうえで生物知能の研究は重要となります。そのような研究から人には見えない世界のあることを知ることができ、人が考えた課題解決以外に、自然から生まれた課題解決法のあることを知ることができます。またそのような視座転換から、あらゆるものには意味があり、人も自然の一部であり、関係性のなかで生かされていること、利他性のこころに気づくことになります。

|

| 研 究(連携研究) |

|

|

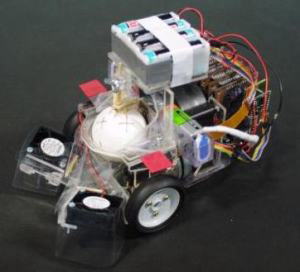

生体-機械融合システム

生物と機械を融合することで生物が進化により獲得した環境適応のしくみ(生物知能)を探る。

|

|

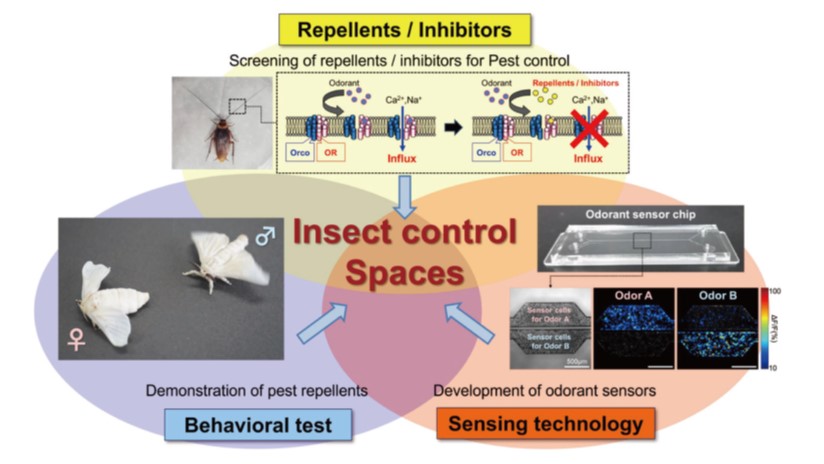

社会連携研究部門 昆虫制御空間デザイン

五感のセンサーのなかでは匂いセンサーは未だに適切な感度や選択性を持ったセンサはない。昆虫はきわめて高感度で選択性の高い優れた鼻をもつ。その実体は、触角の嗅覚受容細胞がもつタンパク質(嗅覚受容体)である。この嗅覚受容あ地を活用することで高感度・高選択・リアルタム性をもつ匂いセンサを開発する。

|

|

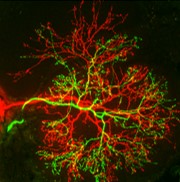

「富岳」スーパーコンピュータによる昆虫全脳シミュレーション

昆虫の脳は人と同じ神経細胞(ニューロン)から構成されている。しかし、その数はヒトが1000億出るのに対して、その100万分の1である10万個程度である。神経細胞は左の図のように非常に複雑な形をもち、その形も重要な意味をもつ。個々の神経細胞の形態情報も含め、正確に昆虫の脳全体を再現することにより、シミュレーションによりその働きを解明するとともん、脳科学の実験に生かすことで、脳の理解と再現を目指す。

|

| 実施プロジェクト |

|

|

「高野山会議」の主宰

「高野山会議」は、科学・芸術・哲学・宗教などさまざまな分野の人々、そして地元の人々が一堂に会し、1200年後の世界を見据え、自然と協調・共存し、人間性や倫理性あるよりよい未来のかたちを考え実践していくことを目的に設立された。本会議は毎年、1200年後まで継続して開催される。本会議を主宰する。

「高野山会」関係情報

|

|

「マンダラプロジェクト」

高野山大学と先端研先端アートデザイン分野では、「マンダラプロジェクト」を設置し、約1200年前に空海が体得した世界観を瞑想(自然と一体化した瑜伽の境地)を通して、現代社会に生命を営む人類が体験することで、自然とつながり、生命の大切さを感じ、人本来の「こころ」に気づくことで、Well-Beingな社会の実現に向けた発信を目指している。

【AAD マンダラプロジェクト】セミナーシリーズ

|

|

社会連携研究部門 先端アートデザイン分野(AAD)統括

自然と協調・共存する世界人間中心の視座から人の自然の一部であるという「自然中心」へと視座転回することが、これからの複雑な社会では必要となります。自然中心の視座からインクルーシブで多様な社会の構築に向け、科学・芸術・哲学・宗教の多様な立場からの対話御通して人間性・倫理性ある社会の構築への具体的な提案と実践を目指しています。

本部門の研究統括。

AAD活動例

|

|

JSTさきがけ「生体多感覚システム」研究総括

生物の感覚システムの総合的研究プロジェクト。本研究領域は生体感覚システム「マルチセンシングシステム」さらには芸術や当事者研究をも包摂し、その統合的な理解と人に資する研究を目指している。本事業の研究総括。

さきがけ関係情報

|

.png)

|

JST次世代人材育成事業「次世代科学技術チャレンジプログラム」(STELLA)

本事業では、科学技術イノベーションを牽引する次世代の傑出した人材を育成するため、初等中等 教育段階(小学校高学年~高校生)において理数系に優れた意欲・能力を持つ児童生徒を対象に、そ

の能力の更なる伸長を図るSTEAM教育を中心とした多様な育成プログラムの開発・実施を支援する。本事業の委員長。

|

お問合せ |

〒153-8904東京都目黒区駒場4丁目6番1号

TEL:03-5452-5195 kanzaki(at)rcast.u-tokyo.ac.jp

著作権:神崎亮平・東京大学先端科学技術研究センター 更新:20230804

|